Отжог

Однажды я защищал в суде лицеистов «ЮКОСа», с которых налоговая инспекция выбивала НДФЛ за бесплатное обучение в лицее-интернате «Подмосковный».

Юристка налоговой долго разглагольствовала, то эмоционально обвиняя нас в преступном сговоре на уклонение от уплаты налогов, то нудно зачитывая нормы Налогового кодекса РФ о налоге на прибыль.

Судья сидела с отсутствующим видом, не прерывая этот поток сознания и поощряя его своим молчанием.

Когда мне наконец дали слово, я раскрыл Налоговый кодекс, попал на главу «Транспортный налог» и начал читать со случайного места: «Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства (далее в настоящей главе - транспортные средства), зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации…».

Участники процесса внимательно вслушивались, силясь понять, к чему я веду.

Когда глаза судьи округлились до нужного размера, и она меня остановила, я пояснил: «Считаю, что прочтённое истцом ровно настолько же имеет отношение к сути спора, как и всё, прочтённое мной. То есть НИ-КА-КО-ГО».

Все похихикали, налоговичка покраснела от злости, судья с улыбкой вздохнула, и мы продолжили…

Tags: Самоходные машины и механизмы на пневматическом ходу

Смотри в этом видео как сделать ракету которая летает, Пневматическая ракетница и ракета к ней. как сделать...

Легендарный полк | Автор топика: Tashinah

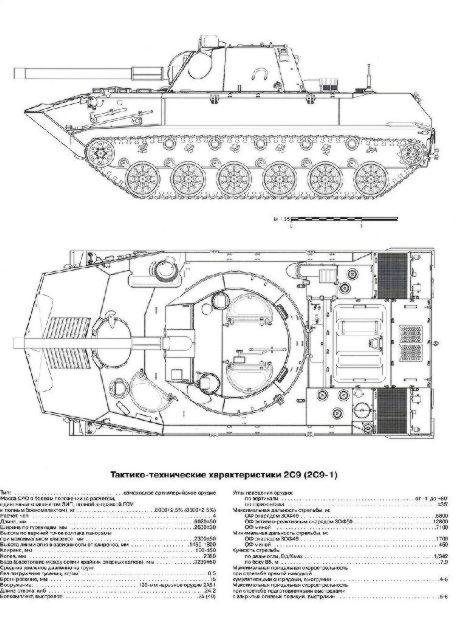

КОЕ ЧТО ОБ АРТИЛЛЕРИИ ВДВ

Артиллерия ВДВ После окончания Великой Отечественной Войны при обобщении боевого опыта остро стал вопрос об усилении Воздушно-десантных войск артиллерией различного калибра для огневой поддержки наступающих войск. Учитывая высокую мобильность ВДВ, артиллерия должна бала быть самоходной и иметь малый вес для десантирования с воздуха. Поэтому сразу несколько КБ приступили к разработке специализированных самоходных установок, которые могли использоваться для огневой поддержки, как мотострелковых подразделений, так и частей ВДВ. В октябре 1946 года в Горьком на заводе № 92 имени И.В. Сталина приступили к созданию 76-миллиметровой пушки, а на заводе №40 (Мытищи) — шасси для лёгкой авиадесантной самоходной артиллерийской установки (САУ). Разработкой шасси руководил один их лучших конструкторов СССР Н. А. Астров, имевший большой опыт в области разработки лёгких бронированных машин. В марте 1947 года был выполнен эскизный проект «объекта 570», а уже в июне того же года технический проект. Заводом № 92 в ноябре 1947 года было изготовлено два опытных образца пушки ЛБ - 76С, переданных на завод № 40. Первую опытную самоходку на заводе собрали в декабре. В 1948 году начались заводские испытания. В середине года опытный образец был испытан в Кубинке на полигоне НИИБТ и под Ленинградом на ГНИАП. К концу года пушку ЛБ - 76С довели до серии. Она получила обозначение Д-56С.

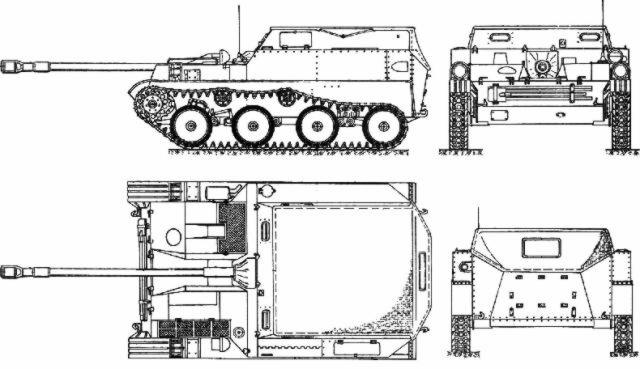

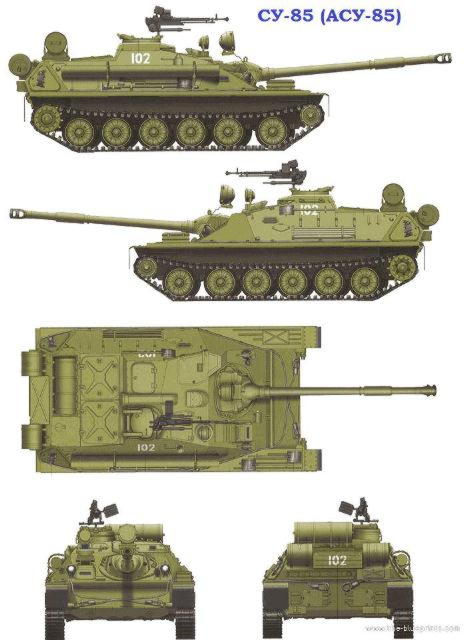

С июля по сентябрь 1949 года в 38-м воздушно-десантном корпусе (Тульская область) войсковые испытания проходили четыре опытных образца САУ. 17 декабря 1949 года Совет Министров подписал постановление, согласно которому установку приняли на вооружение под обозначением АСУ-76 («авиадесантная самоходная установка, 76-мм»). АСУ-76 стала первой поступившей на вооружение отечественной бронемашиной, предназначенной специально для ВДВ.В открытую сверху неподвижную рубку устанавливали пушку Д-56С (аналог пушки Д-56Т, устанавливалась на танк ПТ-76). Она оснащалась дульным щелевым тормозом реактивного типа. Огонь вёлся с закрытых позиций или прямой наводкой. Для наведения использовался прицел ОПТ-2-9. В боекомплект входили бронебойные и подкалиберные бронебойные снаряды. Максимальная дальность стрельбы — 11, 8 тыс. м, прямой наводкой — 4 тыс. м. В передней части корпуса монтировалась откидная опора, на которую крепилась пушка. Со стопора пушка снималась без выхода экипажа.Корпус машины сварной. 13-миллиметровая броня обеспечивала защиту от осколков снарядов и пуль стрелкового оружия. Экипажа садился в машину через борта рубки и кормовую дверь.Компоновка АСУ-76 была не совсем обычной. Силовой блок размещался справа, в кормовой части корпуса. Карбюраторный двигатель ГАЗ-51Е, главный фрикцион и четырехскоростная коробка передач монтировались в едином блоке. Выхлопная труба и воздухозаборник располагались справа в корме рубки. Остальные узлы трансмиссии находились в передней части корпуса. Чтобы облегчить запуск двигателя при низкой температуре в систему охлаждения встроили калориферный подогреватель с паяльной лампой.Для повышения проходимости и устойчивости самоходки при стрельбе задние направляющие колёса опустили на землю. Устойчивость также достигалась введением тормозов в опорные катки и само тормозящимися направляющими колёсами. Машину оснащали радиостанцией 10 РТ-12 и танковым переговорным устройством.Несмотря на то, что АСУ-76 приняли на вооружение, в серийное производство она не попала. При отсутствии самолётов необходимой грузоподъемности предполагалось её десантировать планером Ил-32 разработанного ОКБ С.В. Ильюшина. Планер построили в 1949 году (при грузоподъемности до 7 тыс. кг он был способен перебрасывать одну АСУ-76 или пару АСУ-57). Опытный образец самоходной установки К-73, разработанный ОКБ Кременчугского вагоноремонтного завода № 2, был построен в 1949 году из броневой стали толщиной 4-6 мм. Самоходное орудие массой в 3, 4 т было вооружено 57-мм пушкой Ч-51 с высокоэффективным дульным тормозом и эжектором, а также спаренным с ней 7, 62-мм пулемётом СГ-43 (пулемёт мог сниматься с машины при необходимости). Боекомплект орудия составлял 30 снарядов (бронебойных, кумулятивных и осколочных) и 400 выстрелов к пулемёту. На САУ установлен двигатель ГАЗ-51 мощностью 70 л.с., машина развивала скорость 54 км/ч и 7-8 км/ч на плаву. На плаву её приводил в движение откидной трехлопастной винт. Машина не принята на вооружение из-за низкой проходимости (клиренс машины 260 мм), она не могла идти по глубокой колее, да и надёжность автомобильных узлов и агрегатов оставляла желать лучшего. Авиадесантная самоходная установка «Объект 572″ была разработана КБ завода № 40 в 1948 году. Установка предназначалась для укомплектования частей и подразделений Воздушно-десантных войск. Самоходка прошла полигонные испытания в апреле — июне 1949 года. В 1951 году на Мытищинском заводе началось её серийное производство под обозначением АСУ-57. АСУ-57 относилась к типу полузакрытых установок с передним расположением МТО. Боевое отделение, находившееся в кормовой части корпуса, было совмещено с отделением управления. Броневая защита АСУ-57 — противопульная. Корпус изготовлялся из стальных и алюминиевых броневых листов, соединённых сваркой и клёпкой. Днище корпуса — дюралюминиевый лист, соединенный заклёпками с лобовыми листами и нишами подвески. При необходимости боевое отделение сверху прикрывалось съёмным брезентовым тентом. В МТО поперёк корпуса самоходки расположен карбюраторный 4-цилиндровый двигатель М-20Е (аналогичный устанавливаемому на ГАЗ-69). Двигатель и коробка передач образуют единый блок, опирающийся на четыре эластичные опоры. В боевом отделении размещалась длинноствольная 57-мм пушка Ч-51, созданная в 1948-1950 годах в ОКБ завода № 106. Ствол-моноблок пушки был оснащён двухкамерным дульным тормозом и эжектором, который находился на расстоянии 4 калибров от дульного среза. При ведении огня с закрытых позиций применялась артиллерийская панорама, а при стрельбе прямой наводкой расчёт пользовался оптическим прицелом ОП2-50, шкалы которого ночью и при плохой видимости подсвечивались. В 1955 году было начато производство модернизированного варианта пушки, получившего индекс Ч-51М. Двухкамерный дульный тормоз с эффективностью 68% заменил новый, щелевой; открывание затвора и экстракция гильз производилась в конце наката, а не в конце отката, как у Ч-51. Весь экипаж располагался в боевом отделении: сиденье механика-водителя находилось спереди у правого борта; заряжающий сидел позади механика-водителя; сиденье командира, выполняющего обязанности наводчика и радиста, находилось спереди у левого борта. Ходовая часть самоходки состояла из трёх обрезиненных опорных катков, обрезиненного натяжного колеса, выполняющего роль оп***го, двух поддерживающих роликов и звёздочки на каждый борт. Подвеска трубчато-стержневая торсионная с гидравлическими амортизаторами на передних узлах. Гусеничная цепь — металлическая, мелкозвенчатая. До появления подходящих самолётов военно-транспортной авиации транспортировка АСУ-57 могла осуществляться только тяжелыми планерами Як-14 и Ил-32. Машина оснащалась танковым переговорным устройством ТПУ-47 на три абонента, радиостанцией 10-РТ-12 (с 1961 года — соответственно Р-120 и Р-113) и прибором ночного видения. Впервые АСУ-57 была продемонстрирована на военном параде на Красной площади в Москве 1 мая 1957 года. В 1954 году в ОКБ-40 (Мытищинский завод) на базе АСУ-57 была создана плавающая авиадесантная самоходная артиллерийская установка АСУ-57П «Объект 574″. Силовая передача отличалась наличием коробки отбора мощности с приводом на гребной винт, размещённый в нише днища. Первоначально в качестве водоходного движителя применили опробованный на лёгком танке вариант — два гребных винта с приводом от направляющих колес. Это обещало прекрасную маневренность на плаву, однако гусеницы при этом не отключались, а при выходе на берег, когда двигатель работал на низших передачах, не хватало тяги. Более эффективной оказалась схема, отработанная на довоенном легком танке Т-40, на котором винт с рулём в потоке находились в туннеле. В систему охлаждения был добавлен теплообменник, который при движении на плаву обеспечивал отвод тепла от охлаждающей жидкости в забортную воду, нагнетаемую гребным винтом. Машина получила пушку Ч-51П, которая представляла собой модернизированную пушку Ч-51М и отличалась от последней соединением трубы с более технологично активным дульным тормозом, механизма полуавтоматики. Несмотря на улучшения, АСУ-57П так и не приняли на вооружение. Причин для этого было несколько: во-первых, сильно облегчённая установка была очень слабо защищена; во-вторых, хватало выпускавшихся АСУ-57, а в-третьих, уже начались испытания новой, более мощной системы — СУ-85. Самоходная артустановка СУ-85 разрабатывалась для замены в войсках устаревших лёгких САУ СУ-76М. Принята на вооружение в 1956 году. Серийно производилась с 1959 по 1966 год на ММЗ. Машина предназначалась для борьбы с танками, всевозможными бронеобъектами и живой силой противника. СУ-85 создавалась не только для армии, но и для ВДВ (АСУ-85). Предполагалось, что такие машины станут сопровождать огнём и гусеницами мотострелковые и танковые подразделения, а также будут обеспечивать противотанковую оборону высадившихся десантников.Корпус самоходки — короб, сваренный из катанных броневых листов которым приданы рациональные углы наклона. Лобовой лист наклонён на 45° и защищает экипаж от бронебойных снарядов малого и среднего калибра. В лобовом листе слева от продольной оси машины амбразура для орудия Д-70 и спаренного с ним пулемета СГМТ (прикрытого бронемаской), слева — приборы наблюдения механика-водителя Б-1 с ТВН-2. По краям лобового листа — фары со светомаскировочными насадками в ограждении. На маске орудия крепится прожектор ПНВ – Л-2. Крыша боевого отделения сварная, в кормовой части крепится к бортам при помощи клёпки. Впереди справа — люк механика-водителя; перед ним на небольшой башенке фара. Слева от люка вход ФВУ. Сзади на крыше боевого отделения два одинаковых люка четырехугольной формы. На правой скуле боевого отделения — смотровой прибор механика-водителя Б-1, на левой — поручень для посадки. На левом борту (ближе к люку наводчика) расположен смотровой прибор Б-1, а под ним бронезаслонка бойницы, тут-же скобы прикрепления брезента и банника. На правом борту — антенный ввод, скобы крепления бревна. На крыше МТО два гофрированных люка, жалюзи и крышка заправочной горловины топливного бака. На кормовом листе крепятся ящики ЗИП, две дымовые шашки БДШ-5. Днище, гофрированное с люком запасного выхода.Бронирование:

~ лоб – 45 мм

~ борта – 13 мм

~ корма, крыша, днище –6 мм Силовая установка — 6-цилиндровый, двухтактный, V-образный, дизельный двигатель ЯАЗ-206В жидкостного охлаждения, установленный поперёк корпуса. Трансмиссия: сцепление — однодисковое. Коробка передач — пятиступенчатая, выполнена в одном блоке с планетарно-фрикционным механизмом поворота, бортовые передачи.Ходовая часть — шесть ординарных обрезиненных опорных катков, направляющее колесо и заднее (со съемными зубцами и цевочным зацеплением) ведущее колесо на борт. Подвеска индивидуальна, торсионная с гидравлическими амортизаторами телескопического типа в подвесках 1-го и 6-го катков. В каждой гусенице 93 трака с резинометаллическими шарнирами шириной360 мм, шаг трака128 мм.Функционально корпус разделен на три отсека: носовое — управления, среднее — боевое и кормовое — силовая установка. Причём управление и боевое отделение совмещены и разделены от кормовой части перегородкой.Вооружение — 85-мм пушка Д-70 (2А15) снабжённая двухкамерным дульным тормозом, эжектором и вертикальным клиновым затвором с полуавтоматикой копирного типа. Гидравлический тормоз отката — веретенного типа, с компенсатором; накатник — пневматический. Подъёмный механизм секторного типа с ручным приводом обеспечивает углы возвышения ствола от –5° до +15°. Горизонтальное наведение — 30°. Прицелы: телескопический шарнирный — ТШК-2-79-11, для стрельбы с закрытых позиций панорамный — С-71-79 и ночной — ТПН-1-79-11. Скорострельность:

~ наибольшая – 20 выст./мин

~ прицельная – 15 выст./мин Возимый боекомплект — 45 унитарных выстрелов. Справа от пушки на спаренной с ней установке, прикреплённой к люльке, размещен 7, 62-мм пулемет СГМТ с боекомплектом 2000 патронов в 8 магазинах-коробках. Выстрелы размещались в боевом отделении: 14 — в нише у перегородки МТО, 8 — вдоль перегородки, 7 — у левого борта, 5 — в нише левого борта, 6 — в нише правого борта, 5 — впереди наводчика. Также на вооружении экипажа имеется 15 ручных гранат Ф-1, 20 сигнальных патронов к 20-мм сигнальному пистолету СПШ и 300 патронов к АКМС (АКС-47). Боеприпасы унифицированы с таковыми от пушки Д-48.В возимый боекомплект входили унитарные выстрелы массой по 21, 8 кг со снарядами нескольких типов. К ним относились осколочно-фугасные гранаты УО-365К весом 9, 54 кг, обладавшие начальной скоростью 909 м/с и предназначавшиеся для уничтожения живой силы и разрушения укреплений противника. При стрельбе по подвижным, бронированным целям, танкам и самоходкам — применялись бронебойно-трассирующие остроголовые снаряды Бр-365К весом 9, 2 кг с начальной скоростью 1150 м/с. Этими снарядами можно было вести прицельный огонь на расстоянии до 1200 м. Бронебойно-трассирующие тупоголовые снаряды Бр-365 с баллистическим наконечником могли поражать технику противника на дистанции до 1250 м. Кроме того, для стрельбы по танкам и бронетранспортерам противника с расстояния 1600 -2500 м служили еще и подкалиберные бронебойно-трассирующие снаряды Бр-367П и Бр-367ПК весом по 4, 99 кг с начальной скоростью 1150 м/с. Бронебойный снаряд на дистанции 2000 м пробивал броневую плиту толщиной 53 мм, расположенную под углом 60°, а кумулятивный снаряд –150 мм. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляла 13400 м. Помимо них в боекомплекте самоходки имелись дымовые снаряды УД-367 со стальными корпусами. С их помощью ослепляли наблюдательные и командные пункты противника, его батареи, отдельные орудия и огневые точки. Они же применялись для целеуказания своим артиллеристам.Экипаж состоит из 4 человек: механик водитель — впереди справа, за ним заряжающий и командир, наводчик — слева от пушки.Средства связи — радиостанция Р-113 и ТПУ Р-120. Самоходка снабжена автоматической системой ПАЗ. Имеется система герметизации обитаемых отделений и ФВУ-200. Тактико-технические характеристики СУ-85:

Боевая масса – 15, 53 т.

Экипаж – 4 чел

Среднее удельное давление на грунт – 0, 5 кгс/см²

Габаритные размеры:

~ высота – 1935 мм

~ длина корпуса – 6240 мм

~ длина с пушкой – 8435 мм

~ ширина корпуса – 2970 мм

~ клиренс – 420 мм

Вооружение:

– 85-мм пушка Д-70 (2А15) боекомплект – 45 выстрелов.

–7, 62 мм пулемет СГМТ боекомплект – 2000 патронов.

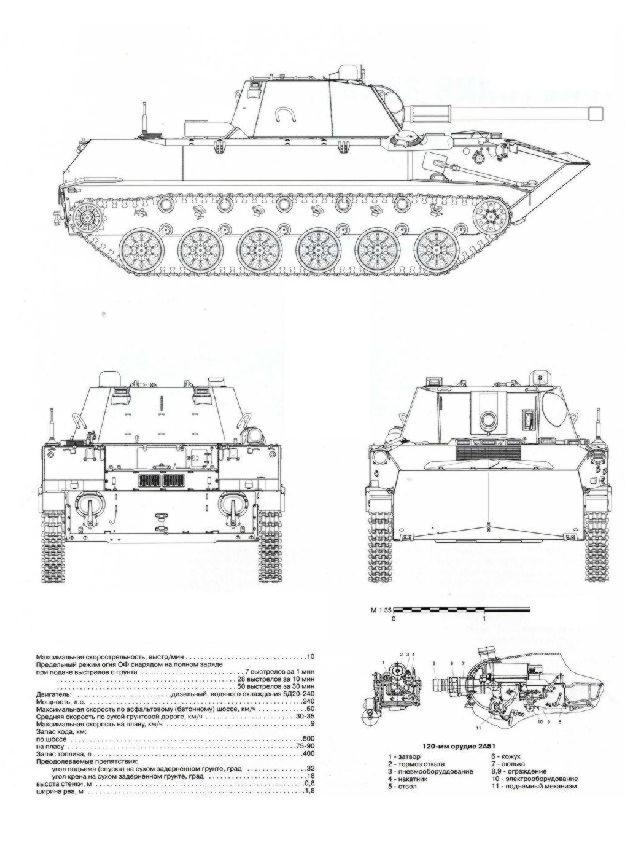

В 70-е годы СУ-85 (АСУ-85) модернизировали: на крыше боевого отделения установили командирскую башенку цилиндрической формы с орудийной панорамой перископическим прибором наблюдения ТНПК-240А. Сверху на башенке находился люк, перед которым на турели установлен зенитный пулемёт ДШКМ. Позади командирской башенки в вертикальном кормовом листе прорезана щель и установлен смотровой прибор.Самоходка создавалась для сухопутных войск и Воздушно-десантных войск, но подавляющее большинство поступило в ВДВ. По штату в каждом артиллерийском полку Воздушно-десантной дивизии имелся отдельный самоходно-артиллерийский дивизион (ОСАДн) из 30 АСУ-85 (с 1962 до 1983 года было 3 батареи АСУ-85 по 10 машин в каждой). По штату на период с 1983 по 1986: 1 батарея — (АСУ-85 — 10 шт.), 2 батареи — (БТР-РД — 10 шт.), взвод управления (ВУ) — («Сорока» на базе БТР-Д — 1 шт.; «Реостат» — 1 шт.), взвод десантного обеспечения, взвод материального обеспечения, ремвзвод. Десантировались машины военно-транспортной авиацией парашютным (на платформах П-16 с Ан-12, Ан-22, Ил-76) и посадочным способом. Перевод самоходки из походного в боевое положение занимал 1, 5-2 минуты. В период своего расцвета советские Воздушно-десантные войска (последние два десятилетия существования СССР) представляли внушительную силу. Принятая тогда военная доктрина предусматривала использование ВДВ как средство упреждения действий противника в ходе стратегических наступательных операций. Примером тому могут служить молниеносный захват Праги в1968 годусилами 7-й и 98-й гвардейских дивизий ВДВ и ещё более быстрое овладение Кабулом 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизией в1979 году. Широкомасштабные боевые действия «крылатой пехоты» на территории противника — а именно так планировалось использовать ВДВ — требовали значительной огневой мощи. Обеспечить ее могла только артиллерия, действовавшая вместе с десантниками. Авиадесантные самоходные артиллерийские установки АСУ-57 и АСУ-85, находившиеся на вооружении десанта в 60-х годов, имели главной задачей борьбу с танками. Но десантирование относительно тяжелой АСУ-85 производилось только путём посадки транспортного самолета на взлетно-посадочную полосу, что ограничивало главное тактическое преимущество десанта — внезапность.Поэтому в середине 60-х гг. в СССР началось проектирование принципиально новой боевой машины десантных войск БМД-1. На её основе решили разработать и самоходку, получившую название 2С2 «Фиалка».Но использование довольно мощного 122-мм артиллерийского орудия, заимствованного от САУ «Гвоздика», привело к тому, что шасси БМД-1 не выдерживало перегрузок при стрельбе. Кроме «Фиалки», также на базе БМД-1, для ВДВ был разработан и самоходный 120-мм казнозарядный миномет 2С8 «Ландыш». Но и он не был принят на вооружение. К середине 70-х на волгоградском тракторном и курганском машиностроительных заводах, также для ВДВ, на конкурсной основе были созданы два лёгких танка («объект 934» и «объект 685»), основным оружием которых была длинноствольная 100-мм пушка. Однако по ряду причин они тоже не были приняты на вооружение. Задача создания мощного самоходного огневого средства для поддержки действий десантников продолжала оставаться весьма острой. Примерно в то же время на вооружение ВДВ был принят и гусеничный десантный бронетранспортер БТР-Д. Его главным отличием от БМД-1, на основе которой он создавался, было отсутствие поворотной башни и удлиненное на один каток шасси, что позволило повысить грузоподъемность. В это же время под руководством доктора технических наук Авенира Новожилова конструкторами из ЦНИИ Точного машиностроения, что в подмосковном Климовске, совместно со специалистами знаменитой «Мотовилихи» в Перми, было создано принципиально новое 120-мм нарезное орудие 2А51 для непосредственной поддержки сухопутных войск. Это позволило разработать и в 1981 г. принять на вооружение ВДВ универсальную артиллерийскую систему, совмещающую в себе функции пушки, гаубицы и миномета. Самоходное артиллерийское орудие (САО) получило название 2С9 «НОНА-С». По одной из легенд, всегда возникающих при создании нового оружия, «НОНА» — не имя женщины, а аббревиатурное сокращение названия — «Новое Орудие Наземной Артиллерии». Даже для сегодняшнего времени «НОНА-С» — уникальная артиллерийская система, сочетающая в себе свойства орудий различных видов и предназначенная для непосредственной огневой поддержки подразделений Воздушно-десантных войск на поле боя. Возможности САО позволяют применять его не только для поражения живой силы и разрушения оборонительных сооружений противника, но и вести борьбу с танками, для чего в состав боекомплекта входят различные боеприпасы. В первую очередь, это специальные осколочно-фугасные артиллерийские снаряды с готовыми нарезами на ведущем пояске; такими снарядами можно стрелять на дальность до 8, 7 км, а их невысокая начальная скорость (367 м/с) позволяет вести стрельбу с большой крутизной траектории. Эффективность осколочного действия таких снарядов приближается к эффективности обычных 152-мм осколочно-фугасных снарядов отечественных и зарубежных гаубиц. Важной характеристикой орудия непосредственной поддержки войск на поле боя является его наименьшая дальность стрельбы: для снаряда она составляет 1, 7 км, а для мины — 400 м. Поэтому в боекомплект самоходки могут входить обыкновенные 120-мм минометные мины — осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и зажигательные. Прицельная дальность стрельбы осколочно-фугасной миной — 7, 1 км. Пушка 2С9 «Нона-С» отлично подходит для непосредственной поддержки войск на поле боя. Как правило, стрельба под углом подъема ствола от -4 до +35 ведётся снарядами, а при угле подъема до +80 - минами.

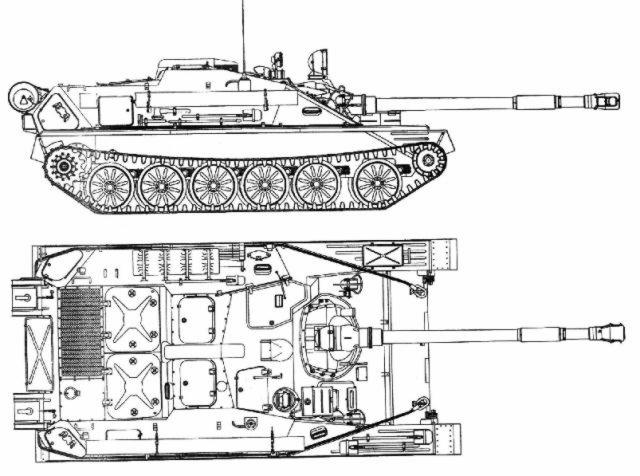

Основной боеприпас для 2С9 «Нона-С» является сверхмощный осколочно-фугасный снаряд 30Ф49. При его взрыве образуется свыше 3500 осколков массой 0, 5-15 г, разлетающихся со скоростью 1800 м / с. Если детонатор установлен на фугасное действие, то в почве образуется воронка глубиной 2 м и диаметром 5 м. Снаряды 30Ф49 позволяют «доставать» цели на дальности до 8, 7 км. Для борьбы с бронетехникой используются кумулятивные снаряды. Начальная скорость такого снаряда, равна 560 м/с, обеспечивает высокую точность стрельбы на дальность до 1 километра. При этом снаряд способен пробить более 600 мм стальной брони и позволяет эффективно бороться с бронетехникой противника.Эффективность осколочного действия таких 120-мм снарядов приближается к эффективности обычных 152-мм осколочно-фугасных снарядов отечественных и зарубежных гаубиц.Боекомплект, что возится, состоит из 40 осколочно-фугасных, кумулятивных, зажигательных, дымовых и осветительных выстрелов. Так как при действиях в тылу противника не всегда можно рассчитывать на своевременный подвоз боеприпасов, то в самоходном орудии предусмотрена возможность использования 120-мм осколочно-фугасных мин от минометов армий других стран. В настоящее время на «Ноне» испытаны боеприпасы Германии, Франции, Израиля, Испании, Китая. Это позволяет оказать поддержку своих войск с огневых позиций, находящихся в боевых порядках пехоты. Кроме снарядов и мин, в боекомплект САО входят активно-реактивные снаряды. Они имеют специальный реактивный двигатель, который позволяет повысить дальность стрельбы до 13 км. Последние разработки отечественных конструкторов позволили создать управляемые (самонаводящиеся и корректируемые на траектории) снаряды для артиллерии, которые наводятся на цель с помощью лазерного целеуказателя, атакуют её в самое незащищенное место, сверху, и поражают танк с вероятностью 0, 8-0, 9. Такие снаряды под названием «Китолов-2» могут использоваться и в САО «НОНА».Дальность стрельбы «Китолова» — до 9 км. Для борьбы с бронетехникой могут использоваться не только высокоточные боеприпасы, но и обычные кумулятивные снаряды. Относительно большая начальная скорость такого снаряда (560 м/с) обеспечивает ему высокую точность стрельбы по бронированным целям на дальности до 1000 м, а способность пробить более 600 мм стальной брони позволяет, при необходимости, бороться и с основными танками противника. Поскольку заряжание такого оружия при больших углах возвышения, особенно характерных для стрельбы «по-миномётному», довольно трудоёмкое занятие, то его снабдили специальным пневматическим механизмом досылания. Сжатый воздух используется также и для продувки канала ствола после каждого выстрела, что значительно снижает загазованность боевого отделения. Экипаж машины 2С9 «НОНА-С» состоит из четырех человек: командира, наводчика, заряжающего и механика-водителя.Необходимость десантирования САО парашютным способом потребовала сделать самоходку легкой. Поэтому бронекорпус САО выполнен из алюминиевых сплавов, но тем не менее он защищает экипаж и оборудование от ружейно-пулемётного огня. Мощный двигатель : 6-цилиндровый V-образный дизель жидкостного охлаждения 5Д20 мощностью в 240 л. с. и гидропневматическая подвеска обеспечивают самоходному орудию большую подвижность — максимальную скорость по шоссе до 60 км/ч, а на плаву до 9 км/ч. Управляемая подвеска обеспечивает не только плавность хода, но и даёт возможность изменять величину дорожного просвета: при необходимости высоту самоходки можно уменьшить на 35 см. Опыт боевого применения этой установки, в том числе и в Афганистане, показал её высокую надежность: «НОНА-С» своим огнём не раз выручала наших десантников. Поднятый почти в зенит ствол позволял решать в горах такие задачи, с которыми не могли справиться гаубицы и пушки. Модификации2С9-1 «Свиристелка»: В 1985 г. по результатам боевого применения в Афганистане была проведена модернизация САО с целью увеличения боезапаса, что возился, до 40 выстрелов.2Б16 «НОНА-К»: Высокая эффективность боевого применения нового орудия доказала необходимость иметь его не только в Воздушно-десантных, но и в сухопутных войсках и морской пехоте. Поэтому специально для оснащения мотострелковых батальонов сухопутных войск была разработана и в 1986 г. принята на вооружение пушка, буксируемого 2Б16 «НОНА-К».Дальнейшим развитием 2С9 «Нона-С» стала самоходная артиллерийская пушка САГ 2С23 «Нона-СВК», принятая на вооружение в 1990 г. Базой для неё послужил колёсный бронетранспортёр БТР-80. Новая казнозарядная нарезная полуавтоматическая артиллерийская пушка 2А60 находится в сварной башне из стальных броневых листов, в целом аналогичной башне 2С9 «Нона-С».2С9 может транспортироваться по воздуху в грузовых кабинах военно-транспортных самолётов и вертолётов. Для десантирования 2С9 парашютным способом применяются парашютные платформы П-7 и П-16 с многокупольными парашютными системами. Могут использоваться также разработанные в последнее время парашютно-реактивные системы типа ПРСМ-925(916) «Реактавр», которые позволяют десантировать 2С9 с самолета Ил-76 с высоты 500 -1500 м.2С9 поступали на вооружение советских ВДВ для замены устаревших САО АСУ-85. По штату в каждом артиллерийском полку воздушно-десантной дивизии имелся отдельный самоходно-артиллерийский дивизион (САДН) – три батареи по 6 машин в каждой (всего 18 машин плюс 2 машины 1В119). Хорошие мореходные качества самоходки, возможность высаживаться с десантных кораблей, позволили принять «Нона-С» на вооружении Морской пехоты ВМФ СССР. В 1990-х годах акционерным обществом «Волгоградский тракторный завод» на удлинённой базе боевой машины десанта БМД-3 была создана новая противотанковая самоходная пушка 2С25. Артиллерийскую часть для этой машины разработали в Екатеринбурге специалисты артиллерийского завода № 9, производящего как танковые пушки, так и артиллерийские системы калибра до152 мм. Хотя первоначально самоходка предназначалась для российских Воздушно-десантных войск — она рассчитана на парашютное десантирование с экипажем на борту из военно-транспортного самолета Ил-76, — в настоящее время её предлагают также морской пехоте с целью оказания противотанковой и огневой поддержки во время проведения десантных операций.Одно из первых её представлений состоялось 8 мая 2001 г. на танковом полигоне «Прудбой» Северо-Кавказского военного округа для представителей силовых министерств России и зарубежного военно-дипломатического корпуса из 14 иностранных государств Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. После её демонстрации на полигоне многие военные атташе признали, что по боевым и эксплуатационным возможностям она превосходит все существующие зарубежные аналоги. Так, ни одна машина в мире не может использоваться в горах на высоте до 4000 метров, изменять клиренс на 400 мм, плавать при волнении моря до 3 баллов, сходить и заходить из воды на десантный корабль и десантироваться вместе с экипажем.К самоходной артиллерийской установке 2С25 «Спрут-СД» большой интерес проявили представители вооруженных сил Республики Корея, Индии и других стран.В передней части корпуса самоходки расположено отделение управления, боевое отделение с башней занимает среднюю часть машины, в её корме находится моторно-трансмиссионное отделение. В походном положении командир машины сидит справа от механика-водителя, а наводчик — слева. Каждый член экипажа располагает встроенными в крышу наблюдательными приборами с дневным и ночным каналами. Комбинированный прицел командира стабилизирован в двух плоскостях и совмещён с лазерным прицелом для наведения 125-мм снарядов по лазерному лучу.125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД» предназначена для поражения техники, в том числе бронированной, и живой силы противника при действии в составе подразделений сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также морской пехоты.Внешне она похожа на обычный танк и объединяет в себе возможности десантируемой плавающей боевой машины десанта с основным боевым танком. Внешне «Спрут-СД» ничем не отличается от обычного танка и не имеет аналогов за рубежом.Тактико-технические характеристики:

расчёт (экипаж), человек — 3

боевая масса, т 18, 0

тип движителя гусеничный

длина полная, м 7, 07 (с пушкой — 9, 771)

ширина полная, м 3, 152

высота, м 2, 72 (с датчиком ветра — 2, 98)

тип двигателя многотопливный дизель 2В-06-2

мощность двигателя, л.с. 510

максимальная скорость, км/ч 71 (по грунту — 49, на плаву — 10)

запас хода, км 500 (по грунту — 250, на плаву — до 100)

бронирование противопульное (гомогенная бронесталь)

вооружение 125-мм гладкоствольная танковая пушка 2А75, 7, 62-мм пулемет ПКТ

боекомплект 22 выстрела, 2000 патронов

калибр, мм 125

дальность стрельбы максимальная, м свыше 4000

скорострельность, выстрелов в минуту 7

начальная скорость снаряда, м/с нет данных

углы возвышения/склонения, градусов –5…+15

углы горизонтального наведения, градусов 360 По мнению специалистов, новая САУ, по внешнему виду и огневой мощи сравнима с танком, характеризуется маневренными возможностями десантируемой БМД-3 и не имеет аналогов за рубежом. Кроме того, «Спрут-СД» оснащена уникальным гидропневматическим шасси, позволяющим боевой машине плавно и быстро передвигаться в условиях бездорожья со скоростью до 70 км в час, что существенно улучшает условия ведения огня в движении.Кроме того, «Спрут-СД» способна преодолевать водные преграды со скоростью на плаву до 10 км в час. Это подтвердили испытания в Северном море, когда при шторме до 3 баллов БМ уверенно вела огонь по назначенным целям. Машина может десантироваться с грузовых кораблей на водную поверхность и самостоятельно возвращается на судно. Отмеченные и другие качества в совокупности с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать «Спрут-СД» в качестве легкого плавающего танка.В изложенной статье охвачено только одно из направлений артиллерии ВДВ.

Всех причастных к АРТИЛЛЕРИИ и РАКЕТНЫМ ВОЙСКАМ с праздником!!!

самоходные машины и механизмы на пневматическом и ...

самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (кроме включенных по кодам 53001 "Тракторы сельскохозяйственные ...

Что может потянуть трактор?

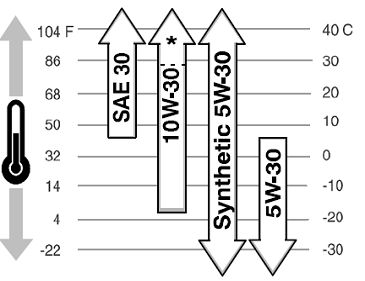

Что может потянуть трактор? Какое масло заливать в трактор

Какое масло заливать в трактор Какой трактор лучше

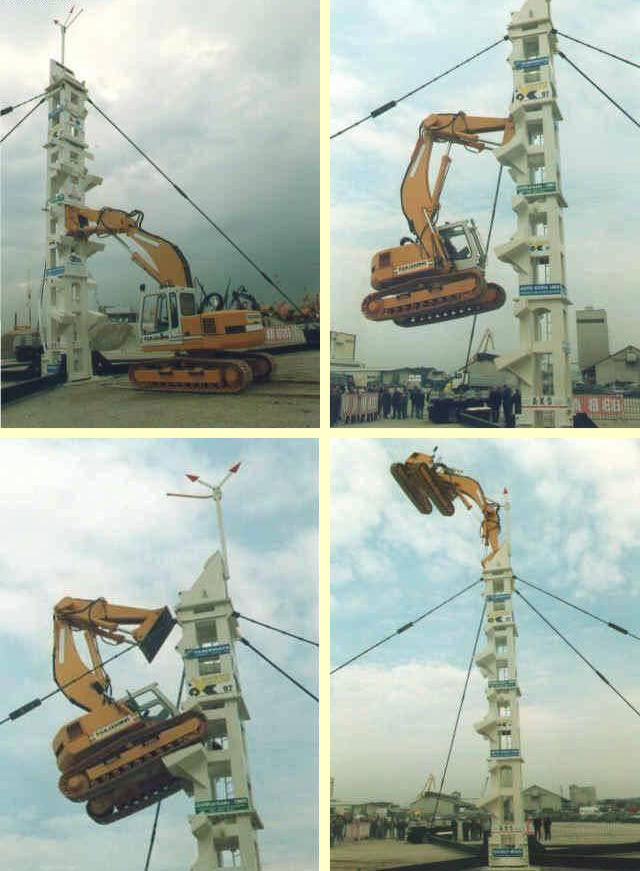

Какой трактор лучше Невероятно, что могут делать эти 3 машиниста с экскаваторами!

Невероятно, что могут делать эти 3 машиниста с экскаваторами! Какой экскаватор лучше, гусеничный или колёсный

Какой экскаватор лучше, гусеничный или колёсный